「ピンポーン」とチャイムが鳴り、楽しみにしていたナッシュ(nosh)が届く。 しかし、段ボールを開けて冷凍庫に入れようとした瞬間、冷や汗が止まらない……。

「やばい、入らない……」

ナッシュあるあるですよね。私も初めて6食セットを頼んだ時、あまりの容器の大きさに、冷や汗が止まりませんでした。 せっかく美味しいお弁当が届いたのに、保存場所で悩みたくないですよね。

この記事では、以下の3ステップで解決策を徹底解説します。

- 【緊急】今すぐできる!ナッシュを冷凍庫にねじ込む裏技

- 【確認】そもそも自分の家の冷蔵庫に入る?サイズ確認

- 【解決】私がたどり着いた「専用冷凍庫」の導入(購入vsレンタルの比較)

今まさに「入らない!」と焦っている方は、まずは前半の対処法から試してみてください。

緊急対応!今すぐ冷凍庫に入れるための3つの裏技

まずは、今ある冷凍庫になんとかして収めるための「応急処置」を紹介します。これらを駆使すれば、あと2〜3食分はねじ込めるはずです。

1.容器を「縦置き」にして隙間に差し込む

ナッシュの容器は平置きが基本ですが、中身はトップシールでしっかり蓋がされています。 おかずの汁気にもよりますが、基本的に「縦置き」しても中身が漏れることはほとんどありません。

冷凍庫の引き出しの深さが20cm程度あれば、本棚に本をしまうように縦に並べてみてください。これだけでデッドスペースがなくなり、収納効率が劇的に上がります。

【実際にやってみた正直な感想】

こちらの写真は我が家の冷凍庫にある、半端な隙間です。横置きでは1つも入らない、ただのデッドスペースですが……。

縦置きなら「4食分」がシンデレラフィットしました!

横置きにこだわっていたら0個だった場所に、4食分もストックできました。

※倒れるのが心配な方は、写真のように100均などで売っている「冷凍庫用の仕切り(ブックエンド)」を使うと安定して取り出しやすくなりますよ。

2. 中身を「ジップロック」に移し替える

「あと数センチなのに蓋が邪魔で入らない!」 そんな時は、思い切って容器を捨ててしまいましょう。これが最も効果的な方法です。

【移し替えの手順】

- 清潔な手、または箸で、凍ったままの中身を取り出す。

- 「ジップロック(フリーザーバッグ)」に移し替える。

- 袋の上から手で押さえて、しっかりと空気を抜いて閉じる。

これで厚みは半分以下になります。 食べる時はお皿に移してチンする手間はかかりますが、収納スペースは通常の3倍近く確保できます。

【実際にやってみた正直な感想】

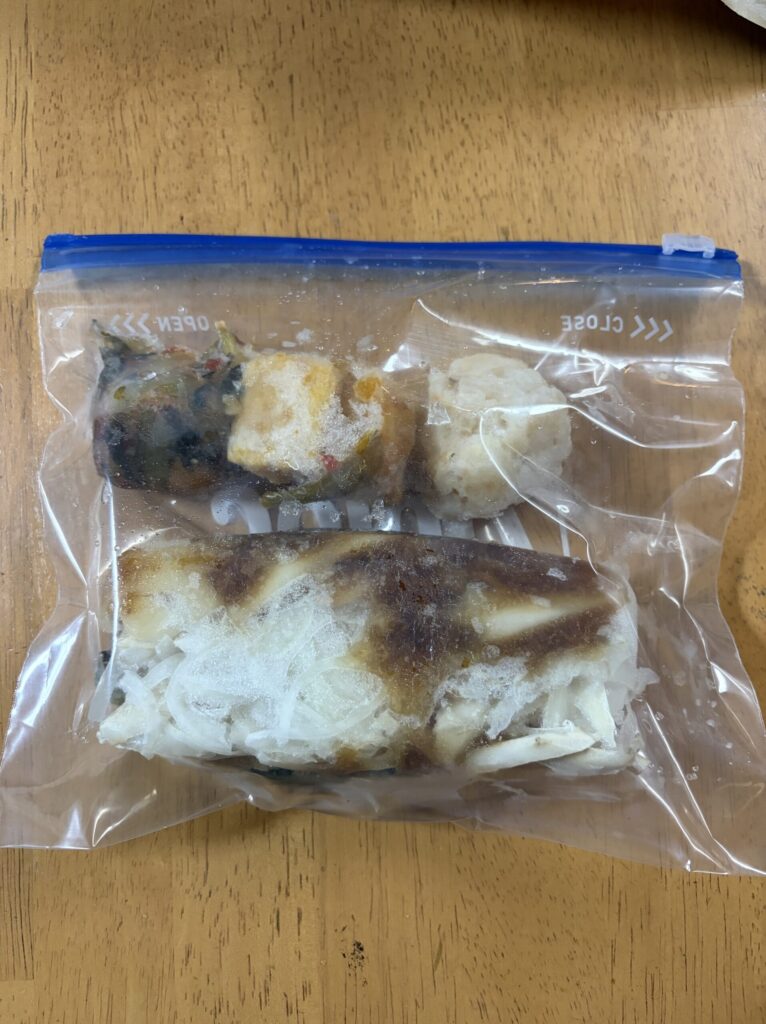

実際に1食分をジップロックに移し替えた写真がこちらです。

やってみて気づいたのですが、確かに箱のままよりは体積が減るのですが、ナッシュは具材(特にお肉やハンバーグなど)が分厚いため、「思ったより薄くならないな…」というのが正直な感想です。

- 移し替える際、形が崩れないように丁寧に扱う緊張感

- パッケージを捨ててしまうので、温め時間を覚えておかないといけない手間

といった想像以上のストレスがありました。「あと1〜2食どうしても入らない!」という緊急事態でのみ使える最終手段と考えておいた方が良さそうです。

3. 今日食べる分は「冷蔵庫」へ逃がす

もし今日、または明日のお昼に食べる予定があるなら、1〜2食分は「冷蔵庫(冷蔵室)」に入れてしまいましょう。

ナッシュ公式では冷凍保存が基本ですが、食べる直前の自然解凍として冷蔵庫に入れておく分には問題ありません。

あくまで自己責任にはなりますが、一度私も試しましたが、美味しく食べることができました。

ただし解凍されている分、レンジの温め時間は短めに調整してください。

ナッシュの容器サイズと冷凍庫に必要な容量

「裏技でなんとかなったけど、次回から大丈夫かな?」 と不安な方のために、ナッシュの正確なサイズと必要なスペースの目安をまとめておきます。

写真ではコンパクトに見えても、実際に届くと「思ったより大きい…!」と感じる人は少なくありません。冷凍庫に入らないと焦る原因のひとつが、この容器サイズにあります。

ナッシュの容器サイズ(縦・横・高さ)

ナッシュの容器のサイズは、縦16.5cm × 横18cm × 高さ4.5cm。

この「横幅18cm」というのがクセモノで、小型冷蔵庫の冷凍室だと、横に2つ並べられないことが多いのです。

特に一人暮らしや小型冷蔵庫に付属している冷凍庫だと、仕切りの奥行きや幅に対して「横幅がネックになる」ケースが多く、横置きで並べるとすぐにスペースを圧迫してしまいます。

6食/8食/10食/20食プランで必要な冷凍庫容量の目安

では実際に、ナッシュの各プランを注文した場合、どのくらいの容量が必要になるのでしょうか。

ナッシュの容器の容量は、約1.34Lです。単純計算ではありますが、そこから計算すると各プランの必要な目安はつぎのようになります。

- 6食プラン=約8.0L

- 8食プラン=約10.7L

- 10食プラン=約13.4L

- 20食プラン=約26.8L

ただし、この数値はあくまで理論上のもの。

実際には、冷凍室の仕切りや引き出しの形状、他の冷凍食品の有無で収納効率は大きく変わります。

特に一人暮らし用の小型冷蔵庫(冷凍室20〜30L程度)では「意外と入らない」ケースも多いので注意が必要です。

実体験:6食セットでも冷凍庫はパンパン!隙間ゼロの緊急事態

私が最初に頼んだのは6食セットでした。 「たった6食なら、整理すれば余裕だろう」と高をくくっていたのですが、甘かったです。

実際に入れてみると、冷凍庫の1段がナッシュだけで完全に埋め尽くされてしまいました。

すでにその他の冷凍食品などでごちゃごちゃしていたため、パズルのように隙間を探して、奥のものを引っ張り出し、なんとか無理やりねじ込みました。

「入るには入った……」

しかし、その代償として冷凍庫はパンパン。もうアイス1個すら入れる隙間もありません。

「これじゃあ、スーパーで冷凍食品の買いだめができないじゃないか……」

ナッシュ生活初日から、「これは冷凍庫が足りないかも」という強烈な閉塞感を感じたのが正直な感想でした。

【実体験】毎回パズルをするのに疲れて「小型冷凍庫」を買いました

ここまで紹介した裏技を使えば、なんとか6食〜10食を収めることはできるかもしれません。 しかし、正直に言います。

「毎回これをやるのは、めちゃめちゃストレスです」

私も最初は、既存の冷凍庫の食材を整理したり、縦置きにしたりして凌いでいけばいいやと思っていました。

しかし、今は母と二人暮らしのため、私が買ったもの以外に母が買ってくるお肉や冷凍食品、夏場のアイスクリームなどで、冷凍庫は常に満員状態。

そこにナッシュが届くたびに、 「あぁ、また入らない……」 「早く食べなきゃ場所が空かない……」 と、食事を楽しむためのナッシュが、いつしかストレスの原因になるのが容易に想像できました。

「便利なはずの宅配弁当で、こんなに悩みたくない!」

そう思った私は、早速「セカンド冷凍庫」の導入を決意しました。

実際に買ったのはこれ!宅配弁当専用冷凍庫のある生活

私が購入したのは、アイリスオーヤマの31Lサイズの冷凍庫です。

ナッシュ6食とワタミの宅食が10食入っている現在の写真がこちらです。

見てください、まだ余裕があります。

ナッシュをはじめとする「宅配弁当専用」として買ったので、他の冷凍食品と喧嘩することもありません。「入らないかも」という不安から完全に解放されました。

気になる「ナッシュ20食プラン」が入るかどうかですが、庫内寸法的には上段に14個、下段に6個と、合計20個まで収まる計算です。

(※実際に入れるとほぼ満杯になるため、もっと余裕が欲しい方はワンクラス上のサイズの方が安心です)

それでも、私がこのサイズで満足している理由は明確です。 それは、「20食プランが頼める=送料の回数が減る」ので、冷凍庫代を回収できるくらいの節約効果が間違いなくあるからです。

差額1.3万円!6食×10回 vs 20食×3回のコスト比較

では、「冷凍庫なし(6食プラン)」と「冷凍庫あり(20食プラン)」で、同じ60食分を頼んだ場合のコストを比較してみましょう。

| プラン | 回数 | 商品代金合計 | 送料合計(東京の場合) | 合計金額 | 1食あたりの金額 |

|---|---|---|---|---|---|

| 6食プラン | 10回 | 43,180円 (4,318円×10回) | 11,660円 (1,166円×10回) | 54,840円 | 約914円 |

| 20食プラン | 3回 | 37,236円 (12,412円×3回) | 4,158円 (1,386円×3回) | 41,394円 | 約690円 |

その差額は、なんと13,446円!

つまり、ナッシュを60食(約2ヶ月〜3ヶ月分)食べるだけで、冷凍庫本体の代金がほぼ回収できてしまうのです。

(※実際は、買えば買うほどお得になるnosh club制度があり、継続回数によってさらに安くなる場合があります。本記事ではわかりやすさのため割引前の金額で比較しています。)

浮いた送料で冷凍庫冷凍庫が手に入り、その後はずっとお得に注文できると考えれば、この投資は決して高くありません。

ナッシュ生活には「購入」か「レンタル」どっちがお得?

「冷凍庫があれば便利なのはわかるけど、お金もかかるし場所も取るし……」 そう迷っている方も多いと思います。

実は今、冷凍庫は「買う」だけでなく「レンタルする」という選択肢もあります。 私の経験から、それぞれのメリット・デメリットを比較しました。

長期利用なら「購入」が圧倒的に安い

もし、ナッシュを半年以上続ける予定なら、買ってしまった方が安上がりです。 最近は30L〜60Lクラスの小型冷凍庫なら、15,000円〜20,000円程度で購入できます。

- メリット: 一度払えば月額コストがかからない。自分の資産になる。

- デメリット: 初期費用がかかる。処分の時に手間がかかる。

お試し利用なら「レンタル」が賢い選択

「ナッシュ自体いつまで続けるかわからない」「転勤があるかもしれない」 そんな方は、レンタルサービスがおすすめです。月額700円前後で借りられ、不要になったら返却するだけです。

- メリット: 初期費用を抑えられる。不要になったら返せるので気楽。故障時の保証がある場合が多い。

- デメリット: 長く借り続けると、買ったほうが安くなる場合がある。

結論:あなたはどっち派?

- 「ナッシュを生活の基盤にする!節約のために20食プランにしたい!」

→ そんなあなたは、私と同じく「購入」がおすすめです。 - 「まずは数ヶ月試してみたい。まとまった出費は抑えたい」

→ そんなあなたは「レンタル」から始めてみるのが正解です。

ナッシュにおすすめの冷凍庫・レンタルサービス

「セカンド冷凍庫、便利そうだけど何を買えばいいの?」 そんな方のために、ナッシュ生活に最適な冷凍庫の選び方と、私が自信を持っておすすめするサービスを紹介します。

【容量別】あなたに合うサイズはこれ!ナッシュ収納の目安

冷凍庫を選ぶ際、「何リットルを買えばいいの?」と迷いますよね。 「大は小を兼ねる」と言いますが、ナッシュ生活においては以下の基準で選ぶと失敗しません。

| サイズ | 特徴 | おすすめな人 |

|---|---|---|

| 30Lクラス | とにかくコンパクト。 ナッシュの「10食プラン」までなら余裕で、20食もギリギリ入ります。他の冷凍食品や箱アイスを入れる隙間は少なめ。「ナッシュ専用」と割り切るなら、このサイズがベストバランスです。 | 一人暮らし、部屋が狭い、リビングや寝室に置きたい人。 |

| 60Lクラス | 10食プランに加えて、市販の冷凍食品や肉のまとめ買いも余裕で入ります。冷凍室の形状によっては20食も収納できるケースがあり。 | 宅配弁当と市販冷食を併用したい人/まとめ買いで節約したい人 |

| 80Lクラス | ナッシュ用としては少し大きすぎるかもしれません。キッチンに広いスペースがある一軒家のご家庭向けです。ここまでくると、もはや「小型」ではなく立派な家電です | 4人以上の家族/コストコによく行く人 |

※注意点:容量表記は「総容量」です。引き出しや棚の形状によって実際に収納できる数は変わるため、購入前に庫内寸法も必ず確認しましょう。

私が購入したおすすめ冷凍庫(30L〜40Lクラス)

私が実際に購入し、愛用しているのがこちらのアイリスオーヤマ製の31L小型冷凍庫です。

- ナッシュがシンデレラフィット: 横幅がナッシュの容器にぴったりで、無駄なスペースが生まれません。

- 前開きタイプ: 引き出し式なので、奥に入れたお弁当もサッと取り出せます(上開きタイプは底のものが取り出しにくいので注意!)。

- 静音設計: 私はリビングに置いていますが、音が全く気になりません。寝室に置いても大丈夫なレベルです。

「とりあえずナッシュが入ればいい!」という方には、間違いのない選択だと思います。

まずはお試し!おすすめの冷凍庫レンタルサービス

「買って失敗したくない」「いつまでナッシュを続けるかわからない」 そんな慎重派の方には、購入ではなくレンタルサービスが賢い選択です。

- 初期費用が安い: 月額700円程度から利用できるので、まとまったお金が出ていきません。

- 返却が簡単: 「やっぱり冷凍庫いらないな」と思ったら、スマホ一つで返却・交換が可能です。

- 処分の手間なし: 購入すると捨てる時にリサイクル料金がかかりますが、レンタルの場合は引き取ってもらうだけなので楽チンです。

まずは3ヶ月ほどレンタルで試してみて、「これは手放せない!」と確信してから購入へ切り替えるのも、非常に賢い方法です。

初期費用が抑えられ、ライフスタイルが変わった時にも気軽に返却できます。

実際、冷凍庫は家電リサイクル法の対象で処分が簡単ではありません。長期利用に確信が持てない場合は、レンタルで様子を見るのが安心です。

まとめ:冷凍庫問題を解決して、快適なナッシュ生活を!

ナッシュが冷凍庫に入らない時は、まずは以下のステップで対応しましょう。

- まずは縦置き・ジップロック詰め替えで急場をしのぐ。

- 今日食べる分は冷蔵庫へ避難させる。

- ストレスを感じるなら、「セカンド冷凍庫」の購入またはレンタルを検討する。

せっかく美味しいお弁当生活を始めたのですから、保存のことで悩みたくないですよね。

正直、私も冷凍庫を買うまでは「本当に必要かな?」と迷いました。でも、実際に導入してからは、「入るかな…」と心配するストレスから完全に解放されました。

母が好きなアイスを買っておく余裕もできましたし、何より「いつでも20食プランに切り替えて、送料を節約できる」という選択肢を持てたことが大きいです。

今の冷凍庫問題を解決することは、単なる出費ではなく、「これからの食生活を快適かつお得にするための投資」だと私は実感しています。

まずは今回紹介した裏技で、今あるお弁当のピンチを乗り切ってくださいね。

その上で、もし「これからもナッシュを続けたい」と思われたなら、ぜひセカンド冷凍庫のある快適な生活を検討してみてください。絶対に後悔はさせませんよ!

コメント