宅配弁当は、「忙しくても無理なく減塩を続けたい人」にとって頼れる選択肢です。

私自身、血圧が高めで減塩を意識してきたものの、自炊ではなかなか続けられませんでした。

そこで、管理栄養士の監修情報や各社の公式データを徹底的に調べ、減塩宅配弁当を選ぶときに役立つ“本当に必要な情報”をまとめました。

宅配弁当が注目される背景と減塩ニーズ

宅配弁当が注目される背景

共働き世帯や単身世帯の増加、在宅勤務の定着などで「自炊の時間が取りにくい」人が増えています。そこに健康志向の高まりが重なり、手間をかけずに栄養バランスを整えたいというニーズが拡大。

宅配弁当は「便利」から一歩進んで、日常の健康管理を支えるインフラとして選ばれるようになってきました。最近は減塩・低糖質・高たんぱく等の目的別メニューが整備され、利用者は自分の目標に合わせて選びやすくなっています。

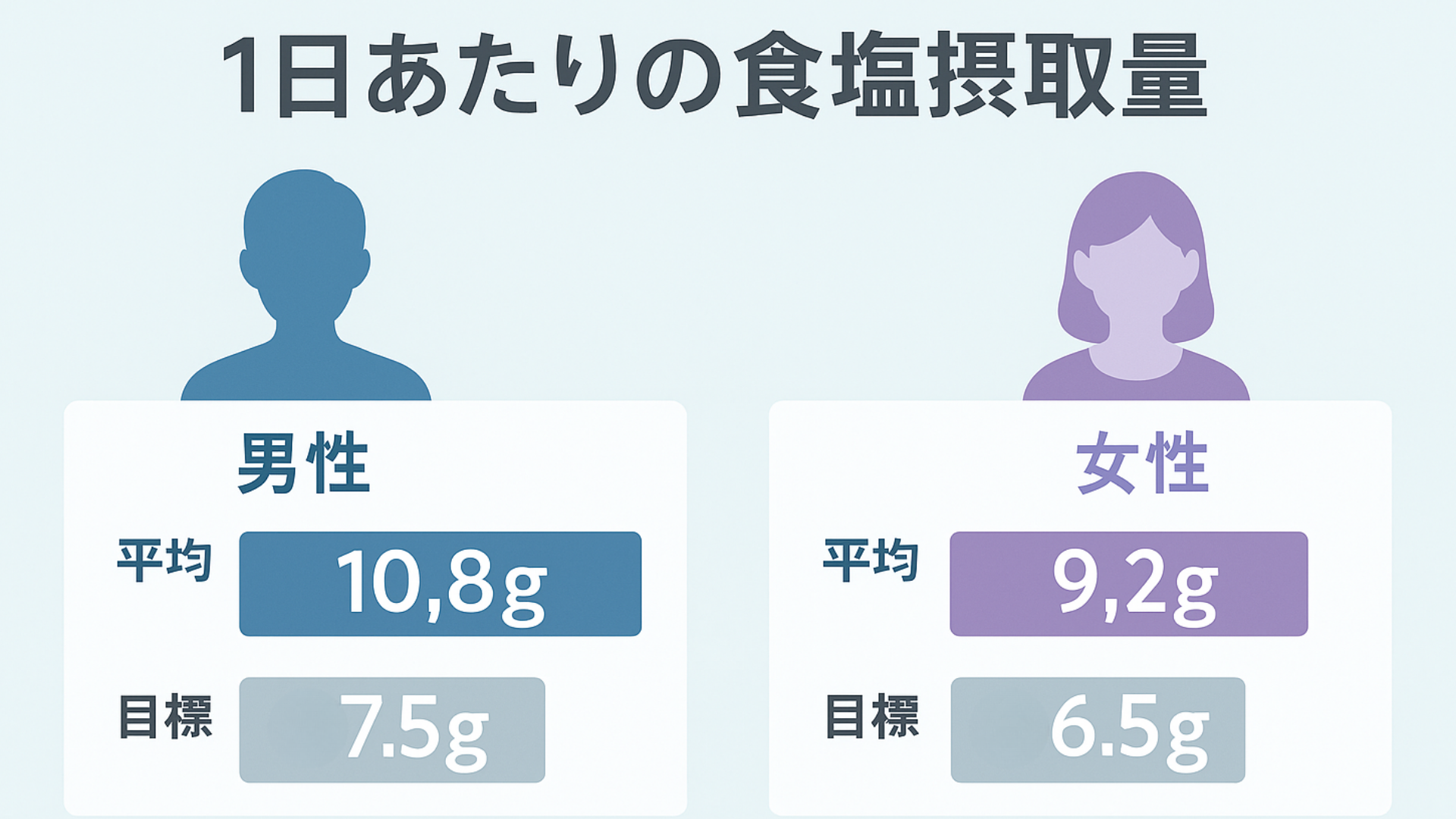

日本人の平均塩分摂取量と健康リスク

日本の食文化は味噌や醤油、漬物、麺類、パン・加工品など塩分が高くなりがちな要素が多く含まれます。厚生労働省の調査では、日本人の1日あたりの平均食塩摂取量は男性約10.8g、女性約9.2g。一方で目標量は男性7.5g未満・女性6.5g未満とされ、どうしても塩分を摂りすぎてしまっているのが現状です。

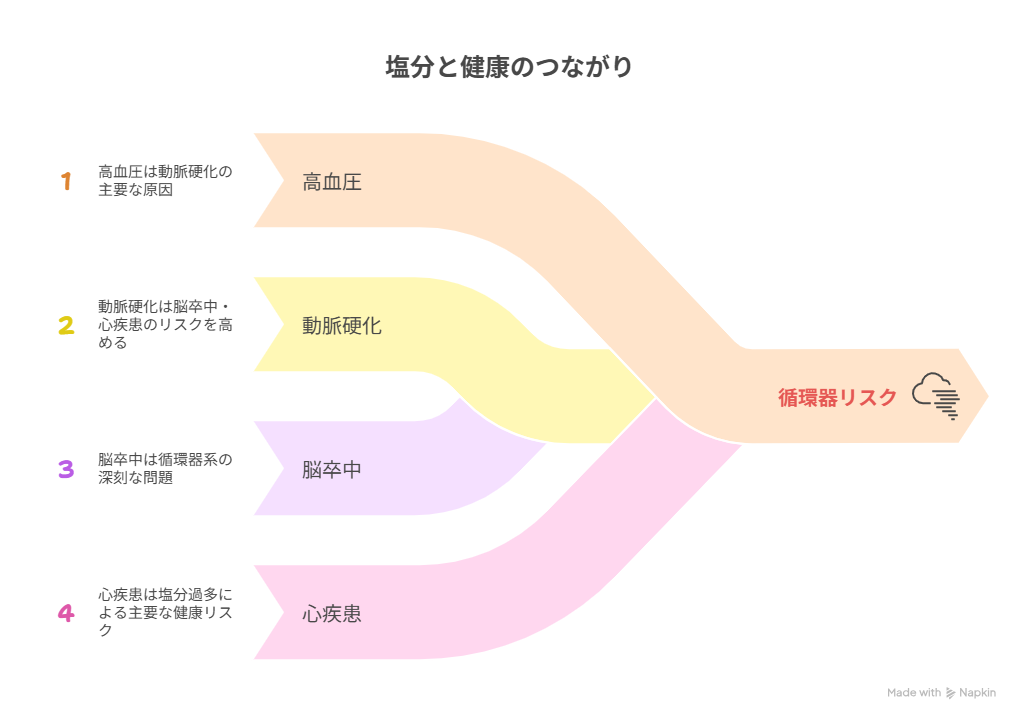

塩分過多は高血圧→動脈硬化→脳卒中・心疾患といった循環器リスクを高めます。高血圧は自覚症状に乏しい「サイレントキラー」とも呼ばれ、日々の食事で塩分を“見える化”してコントロールすることが重要です。

減塩のメリット(高血圧・生活習慣病対策など)

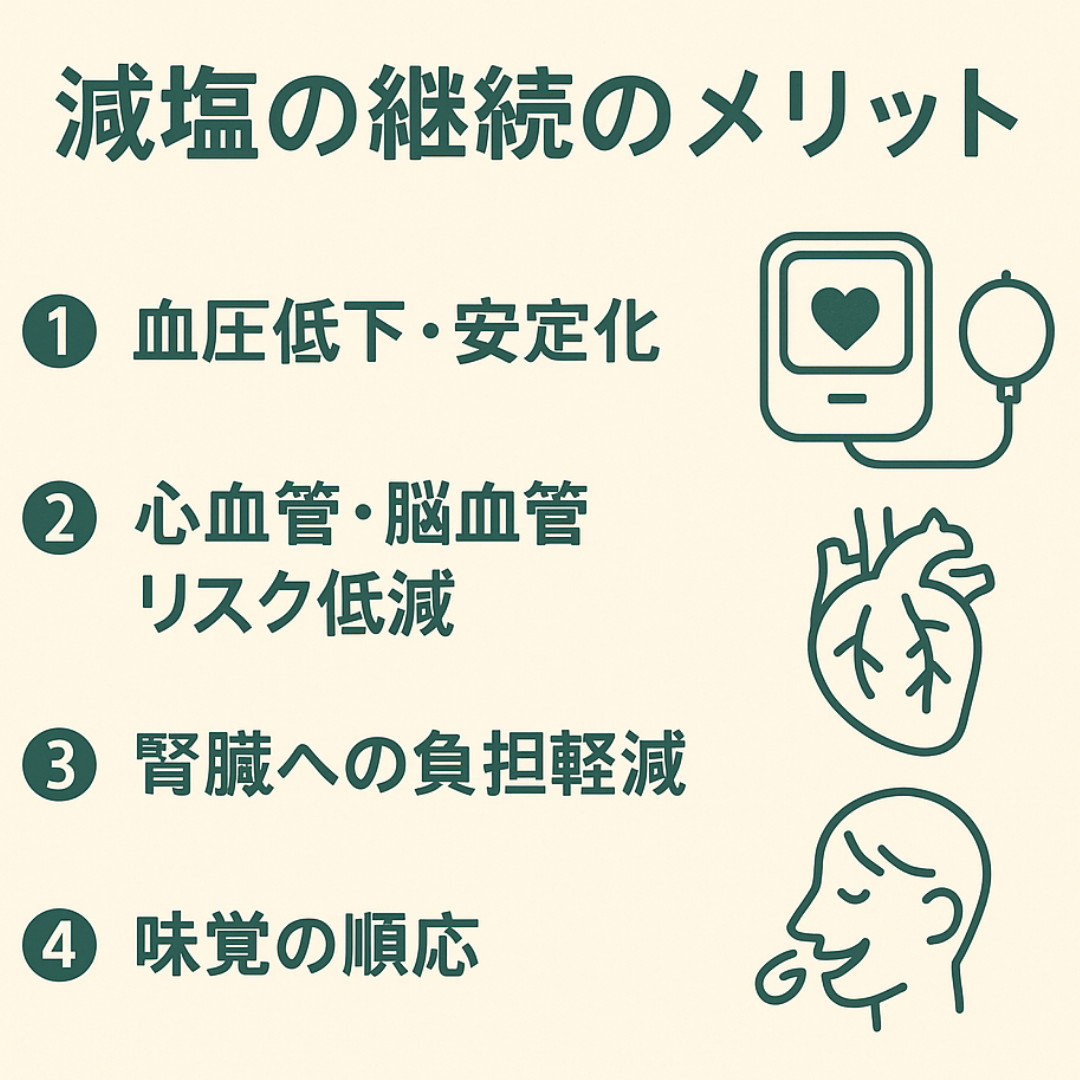

減塩の継続により、次のような効果が期待できます。

- 血圧低下・安定化:薬物療法の効果も得やすくなるケースがある

- 心血管・脳血管リスク低減:長期的な合併症予防に寄与

- 腎臓への負担軽減:体液バランスの是正、むくみの改善

- 味覚の順応:薄味に慣れ、素材の旨みを感じやすくなる

ただし、自炊で減塩を実践し続けるには栄養設計・計量・調理の工夫が必要で、継続のハードルは高めです。

減塩が続かない主な理由と、宅配弁当が埋める“穴”

減塩が挫折しやすい理由は概ね以下の3点に集約されます。

- 味の単調さ:塩を減らすと満足感が下がりやすい

- 手間と計量:献立設計、栄養計算、調味の微調整が負担

- 外食・中食の誘惑:塩分量が把握しづらく、無意識にオーバーしがち

宅配弁当はここを包括的に代替します。栄養士監修で1食あたりの塩分量が明示され、だし・香辛料・酸味・食感の設計で薄味でも満足感を確保。調理の手間がゼロなので、「考える」「計る」「飽きる」の3つの壁を一度に下げ、習慣として続けやすいのが最大の価値です。

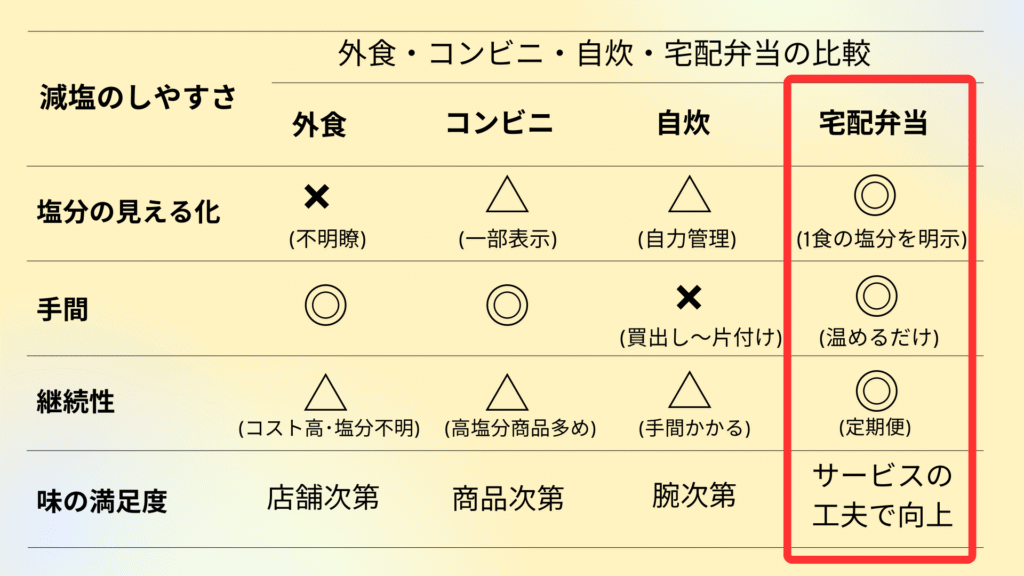

コンビニ・外食・自炊・宅配の比較:減塩のしやすさ

減塩の観点で主要な食事スタイルを比較すると、次のとおりです。

結論:減塩を「仕組み化」するなら宅配が最有力。塩分の見える化×手間の最小化×味の最適化で、続ける障壁を下げられます。

減塩の基準を正しく知ろう

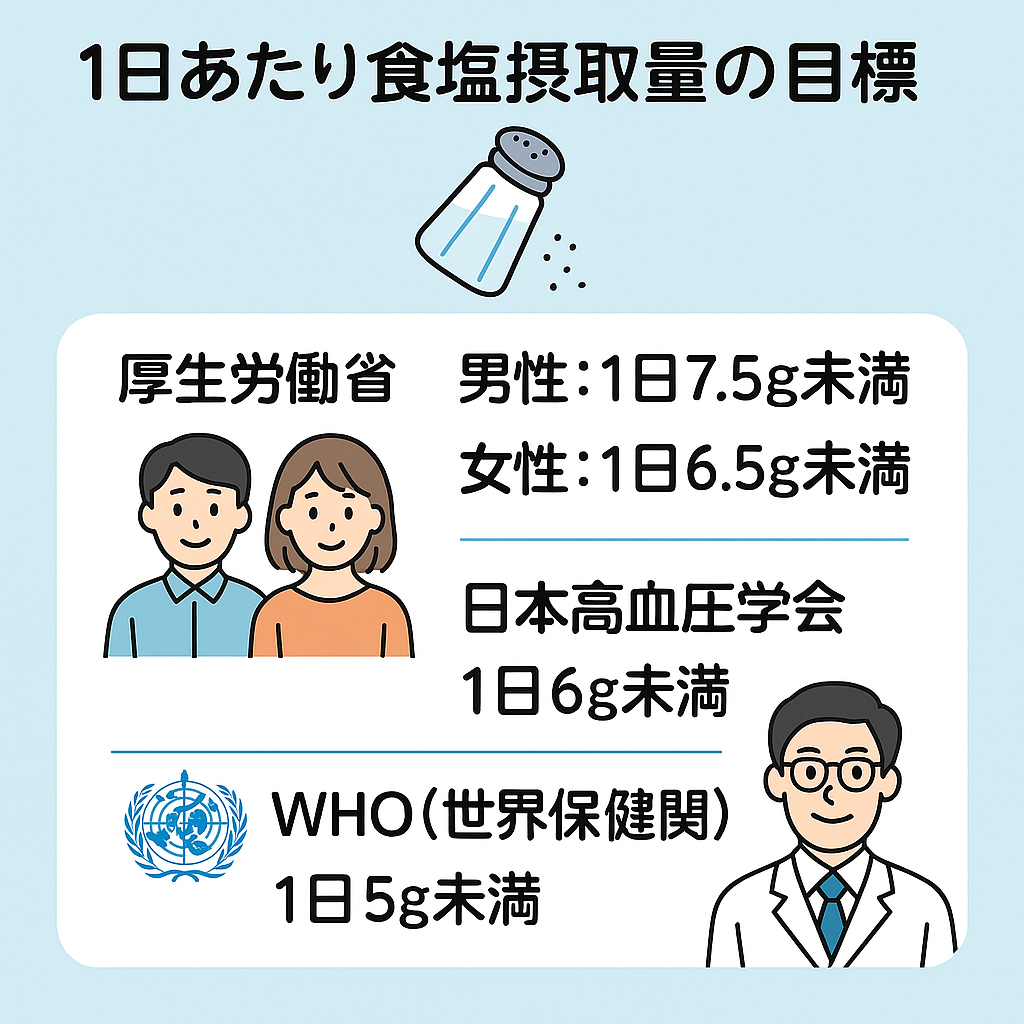

減塩宅配弁当を選ぶとき、まず知っておきたいのは「自分がどれくらい塩分を減らすべきなのか」という基準です。

厚生労働省や日本高血圧学会、さらにはWHO(世界保健機関)といった信頼性の高い機関が、減塩のための目安を公表しています。ここでは、それぞれの基準と、実生活での取り入れ方をわかりやすく解説します。

国内外の減塩基準を押さえる

厚生労働省の目標値

厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2025年版)」では、男性:1日7.5g未満、女性:1日6.5g未満が推奨されています。

この数値は、健康な成人が生活習慣病を予防するための“標準ライン”です。

日本高血圧学会の基準

一方、日本高血圧学会が定める基準はさらに厳しく、1日6g未満を推奨。

すでに血圧が高めの人や、生活習慣病リスクがある人は、この6gを一つの目安として意識するのがよいでしょう。

WHO(世界保健機関)の基準

世界的には、WHOが示す1日5g未満が最も理想的な値とされています。

ただし、いきなりここを目指すのは難しいため、まずは「現状から少しずつ減らす」ことが現実的です。

実生活に落とし込むための目安

ナトリウム表示を“塩分”に換算

食品表示には「ナトリウム」と書かれていることも多いですよね。

その場合は次の計算式で塩分量に換算できます。

塩分量(g)= ナトリウム量(mg) × 2.54 ÷ 1000

たとえば「ナトリウム600mg」と記載されている食品は、塩分量にすると約1.5gです。

1食あたりの塩分目安

1日の塩分摂取量を7.5gに抑える場合、1食あたり約2.5g以下を目安にすると、無理なくコントロールできます。

続けやすい工夫

「急に塩分を減らすと味気ない」と感じる人も多いです。

- 香辛料や出汁で風味を補う

- 減塩商品をうまく活用する

- 外食はなるべく控える

こうした工夫でストレスを減らしながら継続することが大切です。

理想の減塩食とは?

理想的な減塩食とは、「塩分を減らしても満足感を得られる食事」です。

単に塩を減らすだけでは、味気なく続けにくいのが現実です。そのため、減塩調理では以下の工夫がポイントになります。

- だしや香辛料、酢、レモンなどを活用して“旨味”や“香り”で満足感をアップ

- 野菜やきのこを多く使い、食べごたえをプラス

- 加工食品や外食を減らして、隠れた塩分をコントロール

さらに、栄養バランスを意識すると理想的です。野菜や果物でカリウムを補給したり、魚や豆類でタンパク質をしっかり摂ることで、塩分コントロールと健康維持を両立できます。

ただし、こうしたバランスを家庭で徹底するのは手間も時間もかかります。そこで、管理栄養士が監修した宅配弁当は、栄養面でも味の満足感でも「理想の減塩食」を手軽に続けられる心強い味方になっています。

失敗しない減塩宅配弁当の選び方

減塩宅配弁当とひと口に言っても、サービスによって内容や特徴はさまざまです。ここでは、自分に合ったサービスを見極めるための具体的なチェックポイントを整理しました。

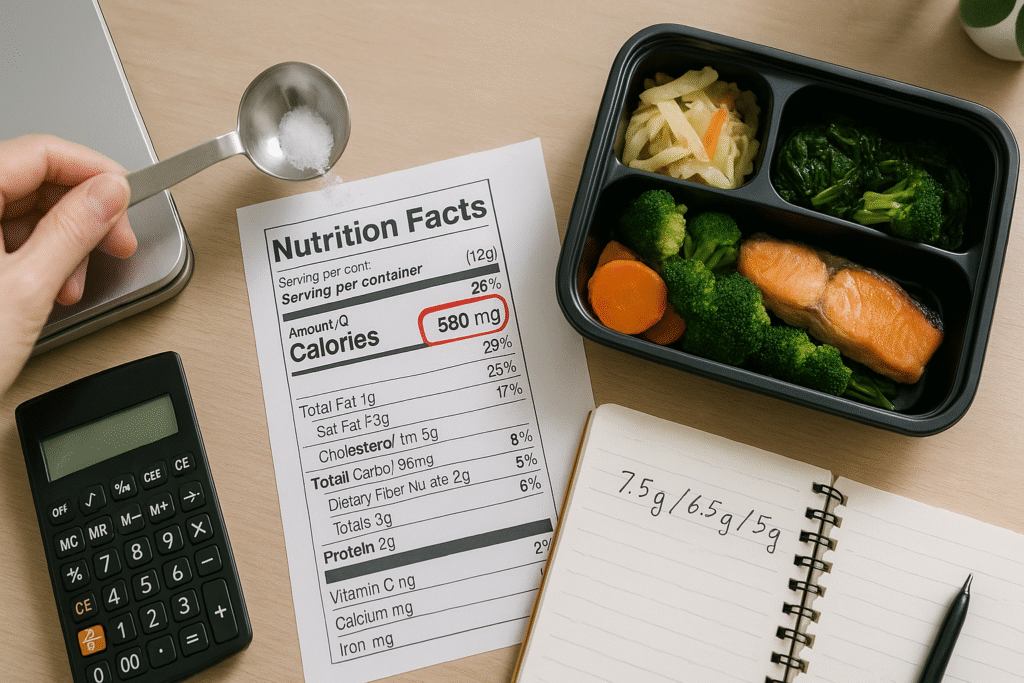

1食あたりの塩分量をチェック

減塩弁当を選ぶ上で、まず押さえておきたいのが「1食あたりの塩分量」です。

厚生労働省が推奨する目標値は男性7.5g未満/女性6.5g未満(1日あたり)。1日3食で考えると、1食あたり2g前後が理想です。

「減塩」とうたっていても、商品によっては3gを超えるケースもあるため、栄養成分表示を必ず確認することが大切です。

また、高血圧や腎臓病など持病がある方は、主治医の指示に沿った塩分量を選ぶと安心です。

味とメニューの豊富さ

「減塩だから味気ない」というイメージを持っていませんか?

最近の宅配弁当サービスは、だし・香辛料・酸味などを上手に活用し、減塩でも満足感を得られる味付けが工夫されています。

また、和洋中のメニューがそろっているか、週替わりで新メニューが出るかといったバリエーションの豊富さも重要です。

飽きずに続けられるかどうかが、減塩を長く続けるカギになります。

利便性とコスパ

宅配弁当を続ける上で、使いやすさとコストも無視できません。

- 配達エリアは自分の地域が対象か

- 配送頻度は自由に設定できるか

- 冷凍タイプか冷蔵タイプか

料金もサービスごとに差があるので、1食あたりの単価で比較するのがおすすめです。

初めて利用する場合は、「お試しセット」や「定期便割引」を活用するとコストを抑えられます。

安全性・信頼性

健康目的で利用する以上、安全性や品質の信頼性は最優先事項です。

- 管理栄養士が監修しているか

- 原材料や産地の情報が公開されているか

- 添加物や保存料について説明があるか

特に高齢の親世代や持病がある方のために選ぶ場合、第三者機関による品質チェックや、医療・栄養の専門家の監修があるサービスは安心材料になります。

続けやすさを見極める

減塩宅配弁当は、続けられてこそ意味があるサービスです。

注文方法が簡単か、定期便をスキップできるか、電話・アプリ・WEBなど複数の窓口があるかといった利便性は、ストレスなく続けるための大切なポイントです。

実際に利用している人のレビューを見ると、「簡単に注文できる」「解約がスムーズ」といった声が多いサービスほど継続率が高い傾向があります。

この章では、「健康に良さそうだから」と感覚で選ぶのではなく、数字・使いやすさ・信頼性を冷静に見極める重要性を解説しました。

次の章では、実際の人気サービスを比較しながら、特徴を具体的に見ていきます。

おすすめ減塩宅配弁当サービス3選(公式情報を元に比較)

ここでは、人気が高く、減塩対応に力を入れている3つの宅配弁当サービスをピックアップしました。公式サイトの情報をベースに、塩分量・価格・メニューの特徴を整理しています。

ワタミの宅食「まごころおかず」

特徴

- 1食あたりの塩分:約2.0g前後

- 毎日手渡しで届けてくれるエリアが多い

- 管理栄養士が監修した献立で、栄養バランスが取りやすい

おすすめポイント

- 高齢者や一人暮らし世帯にも優しいサービス設計

- 1食あたり500〜600円台と続けやすい価格帯

- 冷蔵で届くので、解凍の手間がなくそのまま食べられる(冷凍でのまとめ配送もあり)

注意点

- 配達エリアが限られている

- まとめ買いよりも単価が高めになる場合がある

ウェルネスダイニング「制限食コース」

特徴

- 1食あたりの塩分:約2.0g以下

- 管理栄養士監修のバランス食

- 冷凍でまとめて届くため、必要なときに電子レンジで温めて食べられる

おすすめポイント

- 減塩だけでなく、カロリー制限や糖質制限など多様なコースあり

- 一度に7食や14食分をまとめて注文でき、冷凍庫にストック可能

- 家族で使いやすい

注意点

- 配達は冷凍便なので、冷凍庫のスペースが必要

- 初回はまとめ買いなので一度にややコストがかかる

nosh(ナッシュ)

特徴

- 1食あたりの塩分:約2.5g以下

- 全メニュー糖質30g以下

- オシャレなメニューで若い世代からの人気も高い

おすすめポイント

- 和・洋・中から選べる豊富なラインナップ。低糖質スイーツもあり。

- スマホやPCから簡単に注文・スキップ・解約ができる

- 定期便を続けるほど割引率が上がる「nosh club」でコスパ向上

注意点

- 冷凍庫の容量が必要

- 味付けはやや薄めに感じる場合もある

この章では、それぞれのサービスの「特徴」「おすすめポイント」「注意点」をまとめました。

次の章では、価格・塩分量・配送エリアなどを表にまとめて比較していきます。

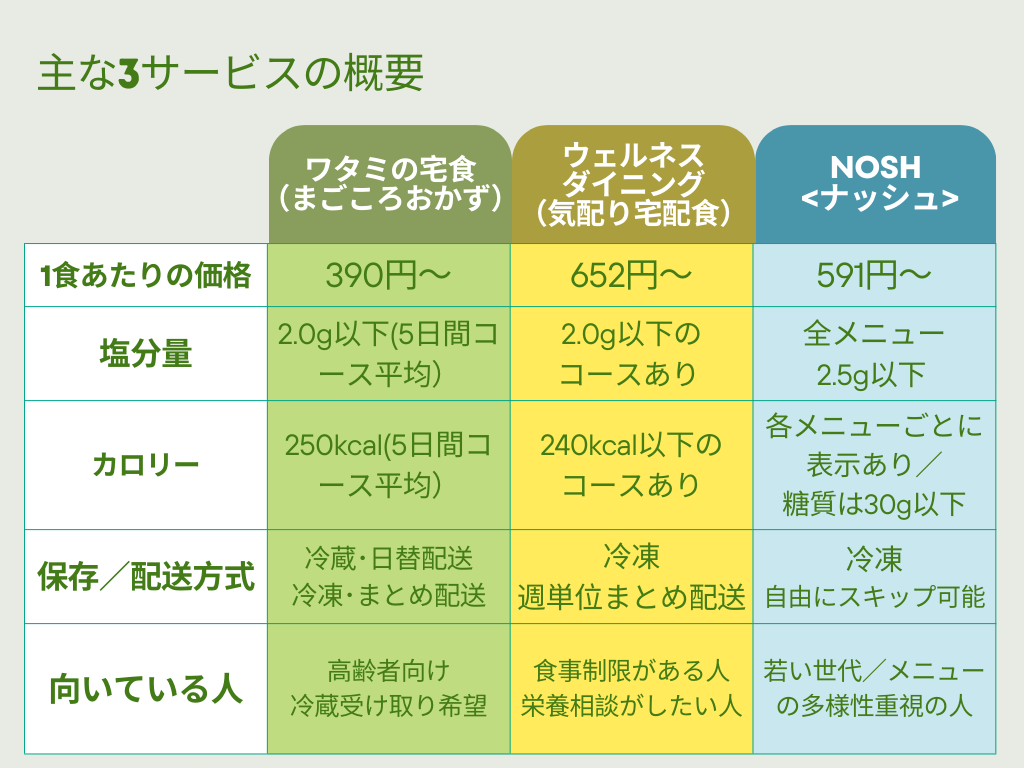

比較表でわかるサービスの違い

どのサービスが自分に合っているか迷っている方へ。公式情報にもとづき、主要3社の特徴を価格・塩分量・カロリー・配送方法・向いている人の観点で比較しました。選び方の判断材料としてご活用ください。

比較表:主な3サービスの概要

各公式サイトを参照

ワタミの宅食:https://www.watami-takushoku.co.jp/contents/top

ウェルネスダイニング:https://www.wellness-dining.com

nosh(ナッシュ):https://nosh.jp

簡単解説

- コスパ重視ならワタミの宅食

毎日の温めだけでOK、冷蔵配送で手軽に続けやすい。高齢の方や、味の満足感を重視する方にもおすすめ。 - 栄養制限がある人はウェルネスダイニング

塩分2.0g以下のコースがあり、たんぱく質やカリウムにも配慮した選択肢が豊富。管理栄養士への相談も可能。 - おしゃれで楽しく続けたいならnosh

メニューのバリエーションが豊富で、定期便の割引制度も魅力。若い世代やダイエット目的にも◎。

利用シーン別おすすめ

減塩宅配弁当は、健康管理が必要な人から忙しい社会人まで幅広く活用できます。ここでは、代表的な利用シーンごとにおすすめポイントを整理しました。

高齢の親世代向け

高齢者は、味覚の変化や咀嚼力・飲み込みの問題で食事の偏りが出やすく、結果的に塩分を取り過ぎてしまうことがあります。

減塩宅配弁当は、やわらかい食材を使ったメニューや高齢者向けの栄養設計がされているため、安全に減塩を続けやすいのが特徴です。

特に「ワタミの宅食」や「ウェルネスダイニング」の高齢者向けコースは、味付けも工夫されており、食欲が落ちやすい高齢者でも満足しやすいとの声が多いです。

忙しい社会人や共働き家庭向け

仕事が忙しく、自炊の時間が確保できない人にとっても、減塩宅配弁当は強い味方です。

特に「nosh(ナッシュ)」のような冷凍宅配タイプは、電子レンジで数分温めるだけで食べられるので、残業が多い人や共働き家庭でも続けやすいでしょう。

また、栄養バランスが計算されたメニューをそのまま食べられるので、「健康を気にしながらも楽をしたい」というニーズにもしっかり応えてくれます。

ダイエット・健康管理を意識した人向け

ダイエットや体質改善を目指す人には、塩分コントロールと同時にカロリーや糖質にも配慮できるサービスがおすすめです。

「nosh(ナッシュ)」では低糖質メニューが豊富で、食事管理アプリとの連携もしやすいのが魅力。

「ウェルネスダイニング」は管理栄養士監修のもと、制限食と同時に満足度も意識したメニュー構成で、ダイエットや健康習慣のサポートになります。

この章では、利用シーン別におすすめの減塩宅配弁当をご紹介しました。

自分の生活スタイルに合うサービスをイメージしながら、気になるものを試してみると良いでしょう。

まとめ

減塩宅配弁当を選ぶときのチェックリスト

減塩宅配弁当を選ぶ際は、次のポイントを押さえておくと失敗しにくくなります。

- 塩分量:1食あたり2.0〜2.5g前後が理想

- 味やメニュー:レビューや公式サイトで、飽きずに続けられそうかを確認

- 価格・送料:無理なく続けられる価格かどうか

- 栄養バランス:カロリー・たんぱく質・糖質など、塩分以外の栄養面もチェック

- 使いやすさ:冷凍保存のしやすさや電子レンジ対応など、日常生活でストレスなく利用できるか

この5つを意識すると、より満足度の高い選択ができます。

初めて注文するなら「お試しセット」からがおすすめ

いきなり定期コースを申し込むのではなく、「お試しセット」から始めるのがおすすめです。

減塩は「続けること」がいちばん大切です。

宅配弁当なら、無理なく、でもしっかりと健康を意識した食生活をスタートできます。

血圧が安定して、体が軽くなったり、疲れにくくなったりすれば、毎日の生活がラクになり、趣味や仕事にももっと集中できるはずです。

未来の自分のために、まずは気になるサービスのお試しセットから、“無理なく続けられる減塩習慣”を始めてみませんか?

コメント